「匠天龍鮎(あゆ)」(飯田市座光寺)が「あゆ魚醤(ぎょしょう)」の販売を始めて、11月中旬で半年を迎えた。

南アルプスから湧き出る地下水だけを使ってアユを飼育する同社は、約100立方メートルの水槽30面を管理する。水槽には水流を作り、アユが流れに逆らって泳ぐことで身の締まったアユが育つという。

水槽には、地下65メートルからくみ上げる水温15度の地下水と、地下5.5メートルからくみ上げる水温12~14度の地下水を利用することで一定の温度と水質を保つ。同社の棚田健治社長は「淡水魚のアユのため、水を一番に大事に飼育している。アユは藻を餌とし、爽やかな香りを楽しめる身に育つ」と、アユの生態や魅力を紹介する。

毎年1月から4月にかけて、体長数センチの稚魚を10~20万匹の単位で、長野県諏訪水産試験場などから10回ほど仕入れる。春は体長10センチほどの稚魚、夏は体長十数センチの若アユ、秋は子持ちアユとして、東京を中心に北海道から九州の日本料理店や中華、イタリアン、フレンチなどの料理店へ出荷する。

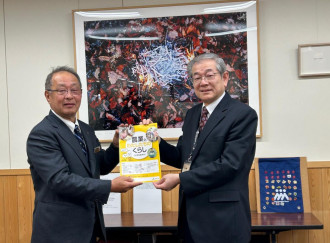

棚田社長は、2020年からのコロナ過でアユの出荷が止まった際、長期保存ができる「あゆ魚醤」を作ることを考えた。動物性の醗酵食品を生産する会社を探すのが難しく、取引先や知人のシェフなどに相談し、人づてで加工会社「ブレッシングフェバー(鹿児島県阿久根市)」とつながり生産を依頼したという。

商品化するまでには、開発から3年かかったという。アユを丸ごと使い、しょうゆ、塩とこうじを原材料とし、3種類の試作を重ね、こうじの量を変えることでアユの味が前面に出るよう整えた。150キロのアユから、「あゆ魚醤」(500ミリリットル)を200~250本生産し、現在は料理店へ出荷する。

あゆ魚醤は、「アユの塩焼き」「アユご飯」などの隠し味などとして料理店で利用され、今後は一般販売も計画するという。棚田さんは「生産者から探し、今まで世話になった方々のおかげで商品化へつながってありがたい。味の良さを感じていただければ」と話す。