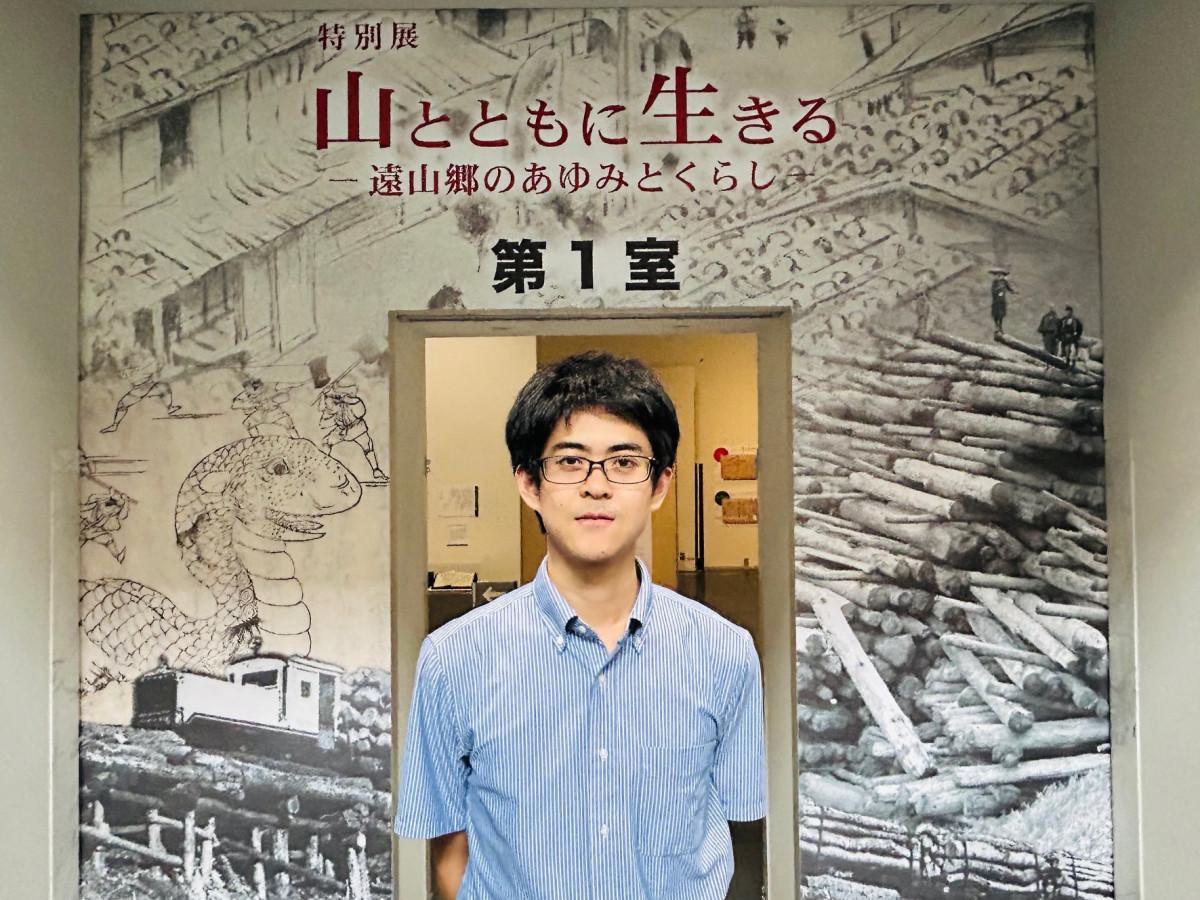

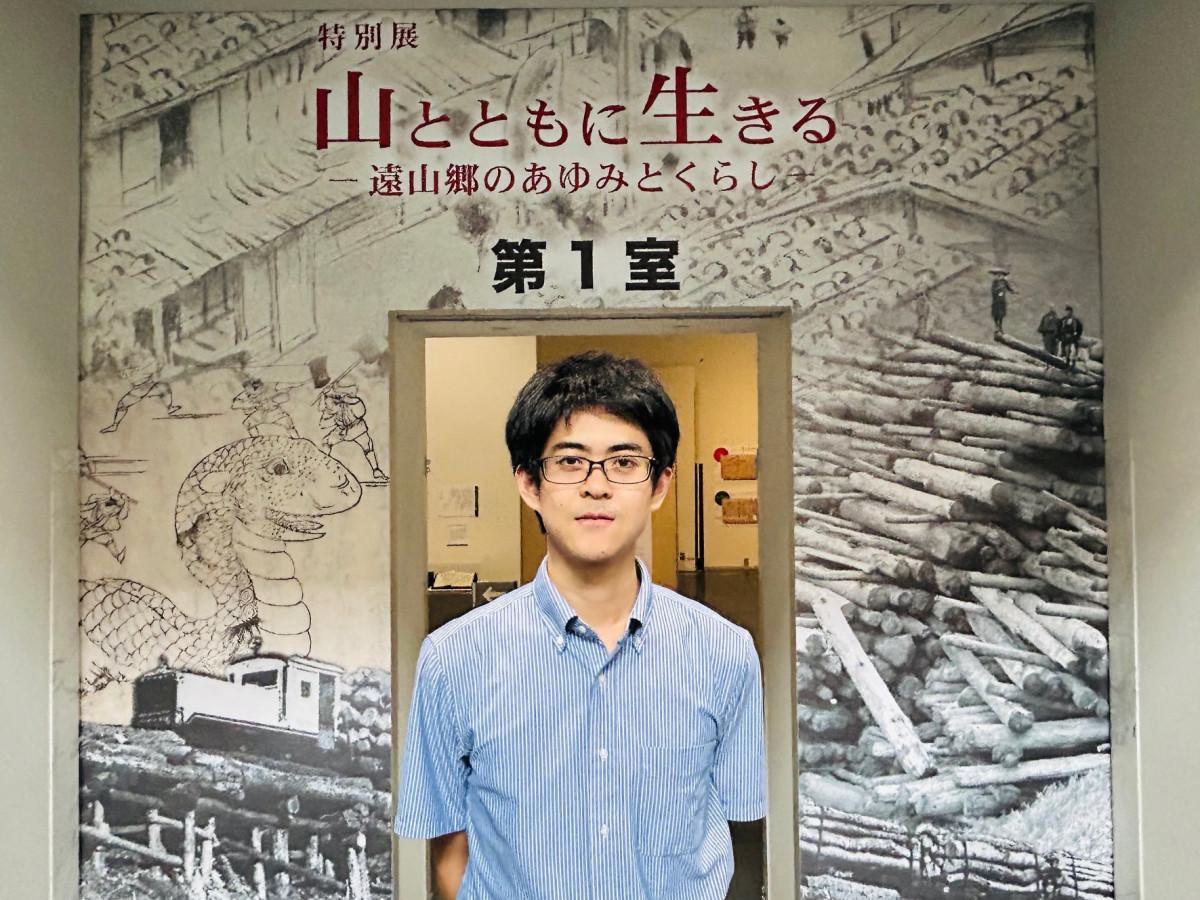

飯田市美術博物館で「山とともに生きる」展 遠山郷の歴史と暮らし紹介

山あいの風景が広がる遠山郷の歩みを紹介する特別展「山と ともに 生きる-遠山郷のあゆみとくらし-」が現在、飯田市美術博物館(飯田市追手町)で開かれている。

同展では「山」を切り口に、遠山郷の自然環境と人々の営みを4つのテーマで紹介する。第1のテーマは、中央構造線に沿って形成された遠山谷の地形と、そこが古くから街道として利用されてきた歴史。遠山郷を通る道は、地域を結ぶ交通の要所として機能してきた。

第2のテーマでは、江戸時代初期から近現代にかけて開発された、遠山郷の山林資源の利用の変遷を取り上げる。山林の伐採・運搬技術の変化などを紹介。

第3のテーマでは、遠山郷に暮らす人々が山林資源を活用しながら営んできた山里の暮らしに焦点を当てる。狩猟や畑作など、自然との共生の中で育まれた生活の工夫を紹介している。

第4のテーマでは、遠山郷を訪れた人々が残した記録や作品を通して、地域の魅力を外からの視点で捉え直す。絵画やスケッチなどから、山里の風景や文化がどのように映っていたのかを探る。

江戸時代には、京都の東本願寺再建に際して遠山の森林資材が用いられた記録が残っており、その経緯は当時京都で出版された「遠山奇談」にまとめられている。同書では、山深い地での伐採の様子や人々の働きぶりが誇張を交えながら描かれているという。

会場には、再建に関わった際の資料をはじめ、山で使われてきた道具や現在も使われている山仕事の用具、地元の祭りで今も使われている道具なども展示し、暮らしと文化の連続性を感じることができるようにする。

同館講堂で11月3日13時30分~15時、北星学園大学経済学部専任講師で同市歴史研究所調査研究員の太田仙一さんが「王子製紙による山林開発と遠山谷」と題した講演を行う。定員60人。参加無料。

同館学芸員の近藤大知さんは「山を切り口にさまざまな観点から遠山郷を紹介している。展示をご覧いただき、遠山郷に興味を持ってもらえたら」と話す。

観覧料は一般500円、高校生以下無料。開館時間は9時30分~17時(入館は16時30分まで)。期間中の休館日は10月14日・20日・27日、11月4日。11月9日まで。