「南信州環境メッセ2025」今年のメインテーマは「水素」

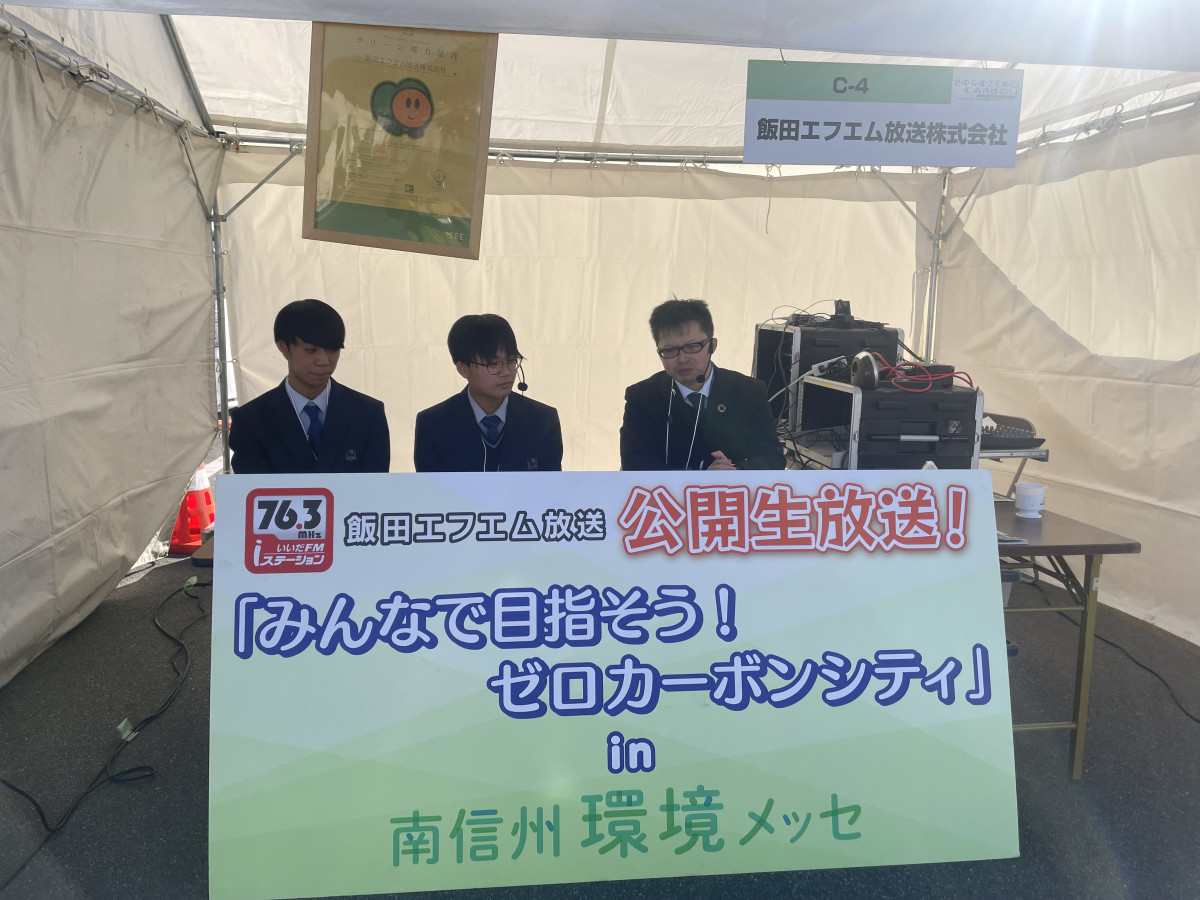

11月1日・2日にエス・バードで開催する「南信州環境メッセ2025」。水素の可能性が注目される中、研究開発の最先端を行く信州大学アドミニストレーション本部准教授の宮原大地さんに話を聞いた。インタビュアーは飯田エフエム放送の木下寛章。

木下・・・昨年の南信州環境メッセは「水素」が注目されました。今年は「水素」がメインテーマになって開催となります。市民の皆さんにも、水素に興味を持っていただき、会場に足を運んで学んでほしいと思っています。 今回は水素に関する取り組みについて信州大学アドミニストレーション本部准教授の宮原大地さんをお迎えしました。 早速、難しい横文字が並びましたけれども、このアドミニストレーションというのは、どのような意味があるんですか?

宮原・・・アドミニストレーションという言葉を日本語に直訳すると、「管理」という言葉が出てきます。信州大は国立大ですので、国の支援をいただきながら大学の運営をしたり、学生の教育や研究などを進めたりしています。今までは大学の執行部を中心的に行ってきましたが、特に信州大学は長野県の各地にキャンパスが分かれているので横断的に取り組むことが進めづらかった。そんな背景もあって、部局の横連携をしっかりすることや、経営改革などを中心的に行う部署として、アドミニストレーション本部が立ち上がり、私もその一員として現在は活動させていただいています。

木下・・・そうなんですね。お聞きしたところによると宮原さんは伊那市の高遠出身で、信州大学の農学部を卒業されたということですが、その時はどのような研究をされていましたか?

宮原・・・ずっとニワトリの研究をやってきました。

木下・・・ニワトリですか?そこからどのように今の水素の研究に結びついていったのでしょうか?経緯を教えてもらってもいいですか?

宮原・・・よく聞かれることなんですよ。ニワトリの研究を進めていく中で、ニワトリは私たちが一番食べたり、目にしたりする動物だと思います。小さな頃は家でチャボとか飼っていたようなこともあると思います。そんな私たちの生活に近い動物であったがために、私たち大学の研究した技術や知見を世の中に出していこうと思ったら、大学の研究者だけでやっていくのではとても足りないんです。 大学の研究者と、事業者や農業者の皆さんという、さまざまなプレーヤーが有機的にしっかりと連携をして形を作って初めて大学の技術が世に出ていくことができるということを、ニワトリの研究をする中で実感しました。 そうした大学の技術を外に出していこうと思えば、それを担う人材が必要なんだと。そんな時に大学の方でそういった仕事があるということで、信州大学に採用していただいて水素の研究に携わっているということです。

木下・・・昨年の環境メッセで、信州大学アクアリジェネレーション機構が出展して水素の取り組みなどを見ていただきました。このアクアリジェネレーション機構はどのような組織でしょうか?

宮原・・・アクアリジェネレーション機構の英語の頭文字を取ってARG機構というふうに略称で呼んでいるのですが、信州大学は以前から水をきれいにするテクノロジーで世界トップレベルの研究をずっとやってきた大学です。 水のきれいな信州から、きれいで安心な水を世界中の皆さんに届けるという理念の下、世の中的にもしっかりと認められ、信州大学といえば「水の大学」だよねと言ってくださる方も増えてきました。そうした「水の研究力を強化する」「水のテクノロジーの社会実装を進めていく」という2つの事をキーワードとして、水を使った地球環境の再生をアクアリジェネレーション(アクアはラテン語で水、リジェネレーションは英語で再生)という造語に込めて水の研究を進めていくということになります。

木下・・・その水の研究の中で水素を精製する施設を飯田市に作るというような状況ですが、現状はどこまで進んでいますか?

宮原・・・ARG機構の非常に重要なプロジェクトの1つに、単に水をきれいにするとだけではなく、水からエネルギーを生み出すという「水素」の新しい取り組みを進めています。その研究施設を今、まさに飯田市のエス・バードで作っています。工事としては少し遅れ気味になっていますが、今年の秋ぐらい…晩秋に近いところになるかと思います。そのころから水素を生み出す新しいパネルの開発を始めて、徐々にパネルを配置していく工事を本格的に進めていくスケジュールです。 早ければ来年度(2026年度)いっぱい、具体的には2027年の3月から、エス・バードのグラウンドの土地に光をエネルギーにして水素を発生させるパネルを展開する計画で動いています。

木下・・・イメージとすると、太陽光パネルが並ぶみたいなイメージでしょうか?

宮原・・・そうですね、パネルというからには、やっぱり平面上のものではありますが、太陽光発電パネルと決定的に違うのは、我々の水素のパネルは光触媒を使ってさまざまな反応を起こすことです。 簡単に言うと「太陽光をエネルギー源に水素を発生させるパネル」ですね。 そういったものをエス・バードに作りたいと考えています。

木下・・・実際に作られた水素は、今後どのように活用されるのですか?

宮原・・・自動車とかバスですね。そうしたものに供給していくということは1つの手段になると思います。 水素のバスは実際に市街地を走るような公共交通になりますから、市民の皆さんも水素で走っている姿というのをじかに見ていただけるようになると思います。 ほかにも水素が電気のエネルギーを生み出すこともできるので、電気という形で市民の皆さんに一日でも早く届けていきたいと思っています。

木下・・・いや、そう考えると、水素っていろんな可能性があるんですね。

宮原・・・そうですね。 水素を活用すると本当にさまざまなことができるようになります。 もちろん、エネルギーとして優秀であるということもさることながら、もう1つの重要な側面は、太陽光をエネルギーにしますので、基本的に太陽が当たっているところであれば、どこでも水素のエネルギーを得ることができることになります。 今、長野県はガソリン価格が高いと思いますが、ガソリンは結局石油資源を海外に依存しているために、価格の変動が非常に激しかったりします。我々のパネルは太陽光がさんさんと当たっている限り、長野県のような内陸部の地域でも、エネルギーを自給的に生み出すことができるので、非常に画期的なものではないかと考えます。

木下・・・わかりました。今年も南信州環境メッセに出展されるということで、どのような展示内容になりますか?

宮原・・・今回の展示の目玉としては、なんといっても水素の技術になると思います。 水素のパネルに光を当てて、水がこうぶくぶくと分解した泡が出てきているパネルの現物を皆様に見てもらおうと思います。昨年と同じではつまらないので、実際にご来場いただいた市民の皆さんが光をピカッと当てると実際に水が分解している様子をご覧いただけるような、体感装置みたいなものも持っていく予定です。

木下・・・それは年齢関係なく誰でも体験できるものですか?

宮原・・・そうですね。 実は同じ装置を大阪万博でも展示をさせていただきました。 お盆休みの期間中は、子どもたちも来ていただき多くの皆さんに見ていただきました。

木下・・・では水素が発生する原理を体感できるというわけですね?そうすると、水素エネルギーを使った取り組みなどに関心が持てそうな気がします。そうした期待もあったりしますか?

宮原・・・南信州は再生可能エネルギーのようなグリーンエネルギーをたくさん使っている地域だと思いますが、新しいエネルギーに対して非常に関心が高い地域だと思います。変な目で再生可能エネルギーを見ていないという意味ではありますが…。市民の生活の中に、当たり前に新しいグリーンエネルギーのようなものがある環境というのは貴重な環境です。その中で水素に関心を寄せていただいていることは、非常にありがたいし、市民の皆さんに早く届けられるよう研究を頑張りたいと思います。

木下・・・自治体と大学との連携というところでも、飯田市は心強い後ろ盾となっていたりするのでしょうか?

宮原・・・飯田市をはじめとする、南信州広域連合の自治体さんが本当に力強く我々の取り組みを応援してくださって受け入れていただいている事は、本当に私たちにとっては力になっています。

木下・・・11月1日、2日。今年も2日間「南信州環境メッセ」がエス・バードを会場に行われるということですので。 代表して宮原さんから呼びかけをお願いします。

宮原・・・信州大学ARG機構も出展しますが、実際に水素が発生している姿を見ていただくだけではなく、水素という新しいエネルギーを南信州でどのように使っていくか考えるきっかけを得られるような、インスピレーションを得られるような場にしていきたいと考えています。 特に私たちが水素を作って何をしたいかという、「水を使った地球再生」というような取り組みを、さらに加速させていきたいという理念の下で動いているところです。そうした理念に、少しでも共感をしていただける人を増やしたいので、仲間づくりの場としての機会にしたいと思います。もう1つは、私たちがARG機構の研究を進める上で合言葉としている言葉が「水から始める、あるいは自ら始める」という言葉です。この言葉をキーワードに私たちのAGRの研究を南信州の皆さんに広く知っていただければなと思っています。

木下・・・ありがとうございました。今回は信州大学アドミニストレーション本部准教授の宮原大地さんにお話を伺いました。第4回目となる南信州環境メッセですが、南信州内外からさまざまな環境産業の企業が参加し、それぞれがアピールする場となっています。子どもたちの関心や環境学習の場として、またビジネスの情報収集の場として、気軽に足を運んでいただければと思います。飯田エフエム放送も11月1日12時~会場から公開放送を行いますので、ぜひ遊びに来てください。

公式Webサイト