民俗文化財指定50年の「黒田人形」、下黒田の舞台で奉納上演

国の選択無形民俗文化財指定50周年を迎えた「黒田人形浄瑠璃」の奉納上演が4月5日・6日の2日間、下黒田諏訪神社内の「下黒田の舞台」(飯田市上郷黒田)で行われた。

黒田人形は同市黒田地区の伝統芸能で、300年近い歴史がある。人形芝居は、淡路や文楽と同じ1体の人形を3人で操る「三人遣い」で、太夫(たゆう)の語る声と三味線の伴奏により、せりふや節などに合わせて動くのが特徴。春の奉納上演のみで使われる専用舞台「下黒田の舞台」も国の重要有形民俗文化財に指定されている。

初日は18時から宵祭りが行われ、五穀豊穣などを願う「三番叟(さんばそう)」、病で失明した夫を支える妻との夫婦愛を描いた「観音霊験記~壺坂寺の段」、大坂夏の陣をモデルに内容を脚色し、江戸から鎌倉時代の登場人物に置き換えた「鎌倉三代記~三浦別れの段~」を上演。客席から、おひねりが飛んだり、外題が終わるごとに大きな拍手が送られたりした。

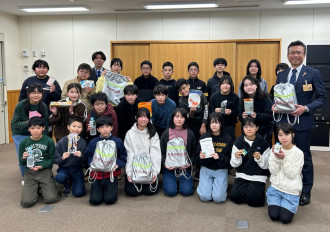

2日目の本祭では初日と同じ外題に加え、高陵中学校黒田人形部が「傾城阿波の鳴門~順礼歌の段~」を上演したほか、長野県立歴史館特別館長の笹本正治さんが「50周年記念講演」を行った。両日共、来場者に甘酒を振る舞い、限定ポストカードを配布した。

上郷在住の女性は「子どもの頃に見た時に比べ、話の内容も理解できた。歴史ある黒田人形が途絶えることのないよう応援していきたい」と話す。

黒田人形座長の清水謙一さんは公演前のあいさつで、「少ない人数で活動している。300年続く伝統を絶やさないために、興味、関心のある人がいたら座員として力を貸してほしい」と呼びかけた。